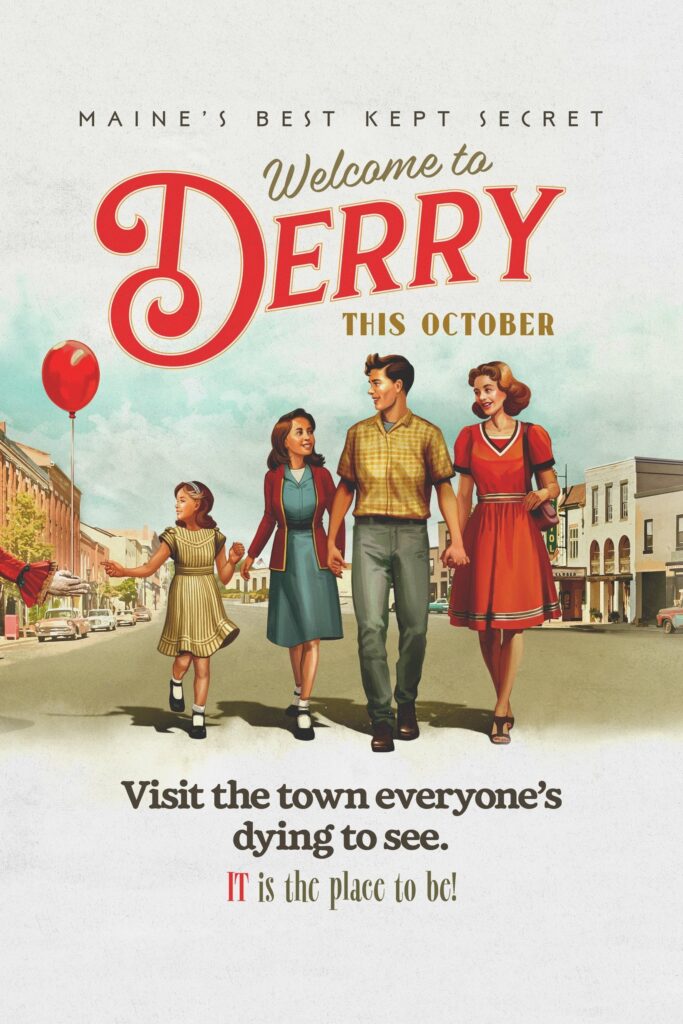

今回は『IT/イット ウェルカム・トゥ・デリー』の第2話の感想をお送りします。

映画に匹敵する迫力…!

今後も毎週この密度だったら凄い。

あらすじ

悪夢で目覚めるリリーのシーンで始まったので「おいおいまさかあの衝撃を夢オチとしてチャラにするつもりか!?」と心配になったが、そんなことはなかったぜ。

あの惨劇は現実のものとして町を揺るがしていた。

恐怖のトラウマが癒えないリリーとロニは”それ”の恰好の獲物となり始めるのだった…。

一方、軍事基地に赴任するも早々に「黒人いびり+新人いびり」のダブルパンチを浴びたハンロン少佐。

覆面のいやがらせ犯はあっさり捕まるが、ハンロンは反論。

「あいつじゃない、俺には分かる」

彼の直感は物語をさらに不穏な方向へと導く…。

60年台の闇

「古き良き」の幻想

80年代を舞台にした『IT/“それ”が見えたら、終わり。』は、どこか陽気で能天気な空気をまとっていた。フォロワーの『ストレンジャー・シングス』も同様に、80年代を「古き良き時代」としてノスタルジックに再構築していた。

だが、この『IT/イット ウェルカム・トゥ・デリー』は違う。

舞台の60年代を「失われたユートピア」としてのレトロ感ではなく、冷戦の影と人種差別が泥のように混ざり合った時代として描く。つまり「古き良き」ではなく「古き悪しき」だ。

田舎町に潜む閉塞感は、むしろ和製の村系ホラーに近い印象。そして町の人たちは皆どこか不穏。『ガンニバル』のように他者を異物として排除する共同体の論理が、ペニーワイズの悪意と地続きになっているのだ。

黒人は生きるだけで大変

痛烈なのが黒人キャラクターへの仕打ちだ。

ハンロン少佐は軍でいびられ、その妻は町を歩けば「うわ~黒人だ~…」的な視線を浴びる。

ロニの父に至っては、証拠もないのに「町の人(白人)がそう思っているから」という理由で殺人容疑をかけられ逮捕される。

この理不尽さはただの時代考証にとどまらない。むしろ「恐怖の構造」を二重化している。

ペニーワイズという超常的な怪物と、人間社会に根付いた悪意=差別という現実的な怪物。その両方が同時に牙を剥くことで、観客は「どちらがより恐ろしいのか」と自問せざるを得ない。

“それ”は人間の恐怖を糧にする存在だが、差別や偏見といった「人間が人間に与える恐怖」こそが、ペニーワイズを肥え太らせているのではないか。そんなテーマが浮かび上がった第2話だ。

今回も容赦なさ過ぎるショック描写

怖すぎピクルス父ちゃん

第1話の衝撃を超えるのは無理だろう――と思っていたがそんなことはなかったぜ。今回もえげつない恐怖描写が連発された。

ロニが見せられる「母親トラウマ」も十分に最悪だったが、リリーがスーパーマーケットで体験する恐怖はさらに強烈だ。

客たちの視線が妙にこちらに集まっている気がする…という「気のせい」から始まり、商品棚が勝手に移動しリリーの退路を断ち、背後にはニコニコおじさんが陽気な振り付けで迫ってくる。さらにトドメのピクルス瓶。

あれはもう、映画版『IT』から通算しても1,2を争う恐怖シーンだったのではないか。

次回以降も毎回2セットくらいの強烈な恐怖が用意されていると考えると、楽しみよりも「心臓がもつのか」という不安が先に立つ。

恐怖を「感じることができない」男

そして今回のもう一つの大きな収穫は、ハンロン少佐の特異体質が明かされたことだ。

新人いびりかと思われた襲撃は、実はその体質を試すテストだった。彼は脳損傷の影響で「恐怖を感じない」という異能を持っていた。偶然ではなく、軍が何万人もの候補者から彼を選び抜きデリーに送り込んだのだ。

軍の狙いがペニーワイズにあるのは明白。

どういう経緯かは不明だが、軍はすでに「ペニーワイズの弱点は“怖がられないこと”」だと知っているらしい。つまり恐怖を感じないハンロンは、対ペニーワイズの切り札。

だが忘れてはいけないのは、この物語が前日譚であるという事実。

20年後、ペニーワイズは相変わらず元気に子どもを食っている。つまり(何するかまだ知らないけど)軍の作戦は失敗する運命にある。ハンロンがどれほど奮闘しようと、結末は決まっているのだ。

それでも彼がどんな戦いを繰り広げるのかは見届けたい。失敗確定の戦いほど、ドラマとしては燃えるものだから。タイタニックみたいに。

ホラー映画好きなら、こっちの記事もおすすめよ。

U-NEXTで観る作品を探しているなら、こちらの記事もおすすめです。

コメント